大川目町第22地割地区は、久慈市役所の西約6kmのところ、慈光寺駐車場入り口の東側に久慈城跡があります

久慈市役所北側の道路を北東へ進み、約200mの信号を左(北)へ、久慈川を川崎大橋で渡ります

約800mの信号を左(西)へ、約900mの信号から道路が細くなって住宅にの中へ

約600mの一時停止で斜め右(西北西)へ、約400mの交差点を左(西)へ

道成に約2.8kmで右手の鳥居前で斜め左(南西)へ

約1.4kmの一時停止の丁字路を右(北西)へ

慈光寺の駐車場への入り口が久慈城跡入口となっています

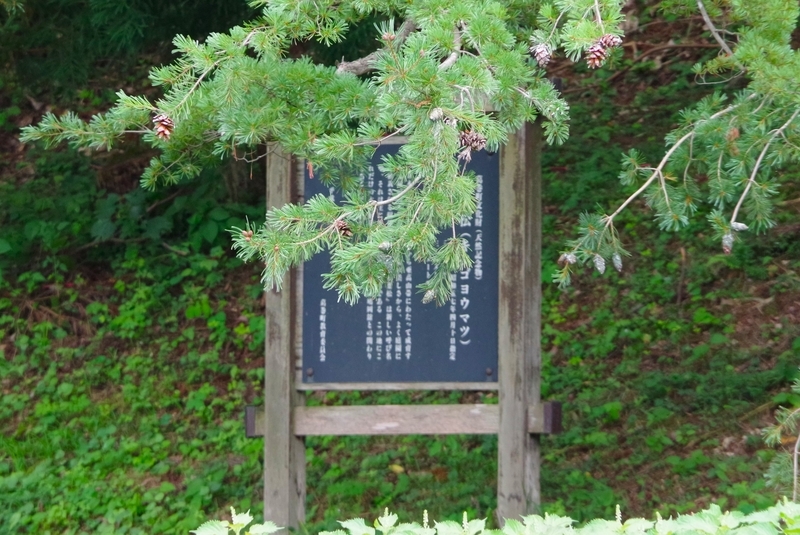

説明版です

岩手県史跡 久慈城跡 令和4年4月8日指定

久慈城は別名八日館、通称新町館と呼ばれ、久慈川沿いに開けた平野を一望する標高約80mの丘陵を利用して築いた山城で、現在も主郭やⅡノ郭・濠跡・馬場跡などが良好な状態で残っており、中世山城の条件を備えた極めて重要な史跡です。

久慈城は、南部氏の一族であり久慈地方の領主であった久慈氏の居城で、文明年間(1469~87)に久慈備前守信実が居城したと推定されています。

天正19年(1591)、久慈備前守直治は、九戸城主九戸政実と三戸城主南部信直が戦った「三戸一揆」の際に、九戸方の武将として参戦しました。

しかし、豊臣秀吉の命により信直を援軍した豊臣秀次を総大将とする大軍と戦い、九戸城に籠城し善戦しましたが、豊臣方の謀略によりついに九戸城方は降伏開城しました。

久慈豊前守直治・政則父子は九戸政実と九戸方の武将らとともに捕らわれの身となり、栗原郡三迫(現在の宮城県栗原市)に送られて処刑されました。

「九戸一揆」の際に久慈城は戦場となりませんでしたが、城主である久慈氏の直系が滅亡し、豊臣秀吉の城破却命令により取り壊され、天正20年(1592)6月の破却書立には「久慈山城破却」と記されています。

久慈ロータリークラブ製作(創立60周年事業) 令和4年10月1日設置

協力機関/久慈城跡保存協議会・構成団体 大川目町まちづくり協議会

九戸歴史民俗の会

(一社)久慈市観光物産協会

久慈城の会

久慈市教育委員会

東側に残る溝は濠跡です

左手(西側)水路も濠跡ですね

気比神社です城門が有ったのかもしれません

城跡の図面です

城の裾には馬場が設けられていたようです

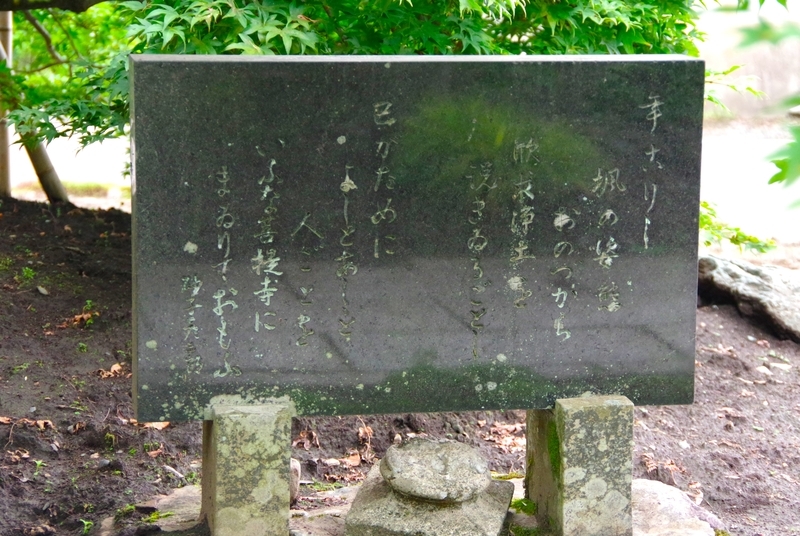

もう一枚の説明版が慈光寺杉並木入口との間にありました、内容は少し詳しく記されています。

岩手県指定史跡 久慈城跡 令和4年4月8日指定

久慈城は別名八日館、通称新町館と呼ばれ、久慈川沿いに開けた平野を一望する標高約80m、平地との比高約40mの男山(兵法で、見晴らしがきいて、敵が攻め込むるのに不便な山)を利用して構築した平山城で、城跡は現在も主郭部や三段構成の帯郭・濠跡・馬場跡などが良好な状態で残っており、中世山城の条件を備えた重要な史跡です。

城跡の周辺には「堀屋敷」等の地名が残っており、また、濠跡を隔てて西側には、久慈氏の保護を受けた遍照山海徳院慈光寺があり、久慈氏の後裔である摂待久慈家の墓碑や念佛碑が現存し、これらは久慈地方の歴史を解明する上で貴重な文化遺産であります。

久慈城の築城年代は明らかではありませんが、諸資料から久慈氏12代と伝えられる久慈備前守信実の頃からの居城と考えられています。久慈氏は、19代3百数十年にわたって久慈地方を治めたと伝えられていますが、12代信実以前については諸説があり、詳細は不明です。

天正19年(1591)、19代久慈備前守直治とその娘婿19代久慈中務政則は、政則の兄である九戸城主九戸政実と三戸城主南部信直との騒乱の際、九戸方の武将として参戦、九戸城(現在の二戸市福岡)に籠城し、信直方の援護に派遣された、豊臣秀次を総大将とする、十数倍の大軍の総攻撃を受けました。3日間にわたる激しい攻防戦で、包囲軍は兵の損害が大きく、食糧の欠乏と軍紀のびん乱、寒気の到来、悪疫のまん延などに苦しみ、作戦を変えた浅野長政らの謀略により、一門の郎徒の身命を助けることを条件に降伏を勧め、九戸方もそれを受け入れて降伏開城しました。しかし、開城と共に城中の士卒は皆殺しになり、政実や久慈父子らは捕らわれて秀次の陣屋に送られ、栗原郡三迫岩ヶ崎(現在の宮城県栗原郡栗駒町)で処刑されました。

九戸争乱の際に、久慈城周辺は戦場となりませんでしたが、城主である久慈氏の嫡系が滅亡し、城主を失った久慈城は天正20年(1592)6月、豊臣秀吉の諸城破却命令により、取り壊されました。

平成元年3月31日 久慈市教育委員会

では、次へ行きましょう🚗⤴

2025・9・8・08・50

写真8枚